Geschichte der BMZ

Die Anfänge der landeskirchlichen Bibliothek

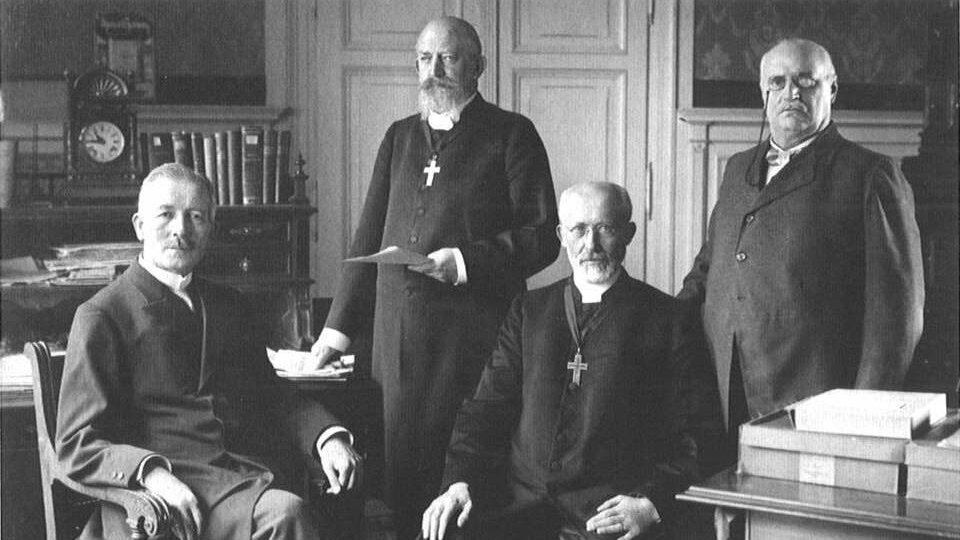

Die Geschichte der BMZ beginnt mit der Gründung unserer heutigen Landeskirche im Jahre 1818, als sich Reformierte und Lutheraner in einer Kirchenunion zur Evangelischen Kirche der Pfalz vereinten. Bald schon benötigt man in der neu eingerichteten Speyerer Behörde Literatur: die Theologen für die Prüfungen der Pfarramtskandidaten, die Juristen für die Bewältigung ihrer Amtsgeschäfte. Eine kleine Dienstbücherei entsteht. Aus der Büchersammlung erwächst allmählich eine Ausleihbibliothek. Aus den lückenhaften Akten geht hervor, dass schon 1831 die Pfarrämter zur Rückgabe der entliehenen Bücher aufgefordert werden, damit die Bibliothek neu geordnet werden könne.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts vergrößert sich die Sammlung durch einen fast 1600 Bände umfassenden Nachlass mit bedeutendem Altbestand reformierter Herkunft. Durch Spenden und weitere Nachlässe einzelner Pfälzer Pfarrer ist der Bestand um 1880 auf rund 2.500 Bände angewachsen, so dass erstmals ein Inventarverzeichnis angelegt wird.

1904 genehmigt das Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten den Antrag des Konsistoriums, den „an der Etatposition für Prüfungskosten ersparten Beitrag … zugunsten der Bibliothek des Consistoriums zu verwenden“. Die Genehmigung wird damit begründet, dass „die Prüfungskommission sofort die schriftlichen Arbeiten zu prüfen habe und dazu die genaue Kenntnis der neueren Literatur der Theologie und ihrer Nebengebiete erforderlich“ sei.